「もっとあの人みたいにできたら…」

そんなふうに思って落ち込んだことはありませんか?

心理学の研究では、実は 「人と比べること」こそが不幸になる一番の近道 だと分かっています。

👉 Buddyからの学びシリーズ第1回は、この「比較の心理学」についてお届けします。

なぜ人は比べてしまうのか?(社会的比較理論:Festinger, 1954)

心理学者レオン・フェスティンガー(1954)が提唱した 社会的比較理論 によると、人は自分の能力や価値を知るために、無意識に他人と比べてしまうと言われています。

たとえば——

・自分の給料は平均と比べて高いのか?

・自分の体型は周りと比べて健康的か?

・子育てや仕事ぶりは他の人よりうまくやれているか?

こうした比較を通じて「自分はどの位置にいるのか」を確認するのは、人間にとって進化の過程で生き残るために必要となった自然な行動なんです。

これは 安心感や自己評価を得るための心のクセ ともいえます。

こういった「比較するクセ」は、時に自分の成長につながることもあります。

「もっと頑張ろう」と前向きに努力できる場合もあるでしょう。

しかし同時に、大きな副作用があります。

比べれば比べるほど、かえって自分を苦しくさせてしまうのです。

比較の落とし穴

人はつい「上を見て」自分と比べることが多くなります。

- 他人の「いいところ」だけを見てしまう

- SNSでは他者のキラキラした瞬間ばかり流れてくる

- 自分との差を大きく錯覚し、不満や焦りが強くなる

その結果、「自分はまだまだ足りない」と感じてしまい、幸福感が下がっていきます。

実際、多くの研究で、他人と比較する傾向の強い人ほど 生活の満足度が低く、ストレスや抑うつ傾向が高い ことが報告されています(例:Thwaites & Dagnan, 2004)

実際にBuddyに初めて来られる方も、最初はこんな悩みを口にされることが多いです。

- SNSを見ても、何から始めればいいのか分からない

- 自分にはどんな運動が合っているのか分からない

- 我流でやっていて不安

- きつい運動は続かない

- そもそも運動が嫌い

これらの悩みもまた、周りと比べることで「自分はどうせ…」と感じてしまうところから生まれやすいのです。

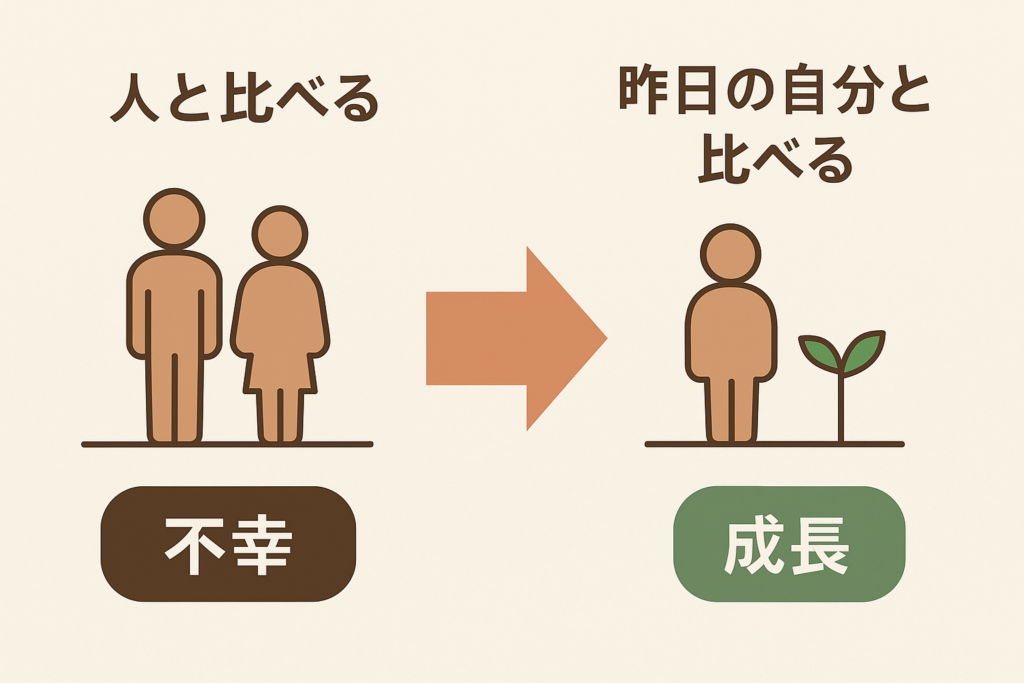

つまり「人と比べるほど幸福感が下がる」という事なのです。

ポイント

比較は自然なこと。でも“幸せ”を下げるスイッチにもなる。

比べるなら“昨日の自分”

では、どうすればいいのでしょうか?

おすすめは 「昨日の自分」と比べることです。

他人と比べると不安や焦りが強くなりますが、比べる対象を「昨日の自分」に変える だけで、気持ちは大きく変わります。

心理学者アルバート・バンデューラ(1977)は、

「小さな成功体験が“自己効力感(self-efficacy)”を高める」と提唱しました。

つまり、昨日より少しでもできたことを認識すること が、自信ややる気を育ててくれるのです。

🌱 日常で見つけられる「昨日との違い」例

- 昨日より1回多くスクワットができた

- 今日は10分だけでも早く布団に入れた

- 昨日より自然に「ありがとう」が言えた

こうしたほんの小さな変化が「できている」という感覚、 自己効力感(self-efficacy,Bandura, 1977) を高め、積み重なると大きな成長と幸福感につながっていきます。

🌱 Buddyでの実際の変化

ある方は最初「スクワット6回が限界」でした。

でも「昨日より1回できた」という変化に目を向けてもらううちに、

ある時、晴れやかな顔をしてこう話してくれました。

「自分のペースで続ければいいと思えるようになりました」

その方は、今ではかなりの重量でマシントレーニングをするまでになっています💪

💡 Buddyからの一言

いきなり100回!とか、10回3セット!

なんて無理しないで大丈夫。

最初は出来なくて当然👍

昨日より1回でも回数が増えたら、それが立派な成長です🌱

他人と比べるのではなく、昨日の自分を見ながら小さな一歩を積み重ねていくことで、いつの間にか大きな変化になっていくんです✨

まとめ

👉 「昨日より一歩進めば、それでOKです」

”他人と比べれば不幸に近づきますが、昨日の自分と比べれば幸せに近づけます。”

✨ 今日の小さな一歩が、未来の大きな変化につながります。✨

🌱今日の一歩

今日の終わりに「昨日よりできたこと」を1つ思い出してみましょう。

ノートに書いても、スマホにメモしてもOKです。

その習慣が“自分の進歩に気づける目”を育て、未来への確かな一歩になります。